Responsable de Muestras, Trazabilidad y Software de Gestión de la Unidad Técnica de Biobanco del IIM, acaba de obtener el título de doctora

Moaña (Pontevedra, 1971). Licenciada en Biología (1994) por la Universidade de Santiago de Compostela) y doctora en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (2021) por la Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro –Portugal-, Universidade do Minho-Portugal- e Universidade de Aveiro-Portugal-).

Su tesis doctoral, “Biobancarización de parásitos zoonóticos en sistemas productivos de pesca y acuicultura y su aplicación en la categorización de riesgos”, estuvo dirigida por Santiago Pascual del Hierro y Ángel F. González González (IIM).

¿Por qué optaste por cursar la carrera de Biología?

Desde niña tenía bastante claro que quería ser bióloga, y no recuerdo, ni siquiera cuando estaba en primaria (entonces EGB), que considerase ninguna otra opción.

¿Ha influido alguien en tu vocación?

En secundaria, mi profesor de Ciencias, Xurxo Pérez Pintos, incrementó mis ganas de cursar Biología y, sobre todo, la curiosidad y el espíritu crítico necesarios. Después, durante la carrera, fue cuando empecé a considerar la posibilidad de ser investigadora, y ya, cuando descubrí a esos fascinantes seres que son los parásitos, no pude resistirme.

¿Por qué, una vez concluida la carrera, optaste por realizar la tesis doctoral?

En mi caso, ha habido bastante desfase entre la finalización de la carrera y la tesis. Al acabar la carrera, en 1994, Cristina Arias, catedrática de la Universidad de Vigo y responsable de la recién creada área de Parasitología, me aceptó en su grupo. Mi periodo en la Universidad de Vigo fue fructífero, con una tesis de licenciatura (Estudio de la reactividad cruzada entre dos especies del género Aggregata (Apicomplexa: Aggregatidae): A. octopiana Schneider, 1875 y A. eberthi Labbé, 1895″), participación en diversos proyectos, publicaciones y congresos, pero no llegó a cuajar en la realización de una tesis doctoral, una posibilidad que surgió cuando ya estaba en el grupo ECOBIOMAR, del IIM-CSIC, en 2015.

¿Cómo fueron tus inicios en el campo de la investigación y cuál es tu situación actual?

Entre 2002 y 2006 estuve contratada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo. Tras una pausa en mi carrera investigadora, volví a la parasitología en el año 2011, en el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, en un proyecto relacionado con el nematodo zoonótico Anisakis, hasta el 2013. En ese mismo año empecé mis contratos con el IIM-CSIC, en concreto dentro del grupo ECOBIOMAR, y en el marco de diferentes proyectos relacionados con parásitos en sistemas productivos de pesca y acuicultura. Desde diciembre de 2020 tengo un contrato como Personal Técnico de Apoyo en la Unidad Técnica de Biobanco.

¿Cuáles han sido tus principales logros hasta el momento?

He publicado más de 24 artículos en mi campo, 20 de ellos en revistas incluidas en el SCI, y 10 en revistas Q1, además de asistir y presentar comunicaciones en un gran número de congresos nacionales e internacionales. También he participado en la elaboración de informes científicos para proyectos y asistencias técnicas a empresas realizadas en el grupo. A ello se une mi experiencia como docente en el campo de la Parasitología y la participación en actividades de divulgación científica.

¿Cómo decidiste el tema de tu tesis doctoral? ¿Por qué optaste por esa temática?

Llevaba ya dos años trabajando con ECOBIOMAR en el proyecto europeo PARASITE y en 2015, los que después serían mis directores de tesis me plantearon la posibilidad de que todo el trabajo que desarrollábamos, por su novedad e interés, podía ser la base de una tesis. Así que me informé en la Universidad de Vigo y me matriculé en un programa de doctorado. ¡Nunca es tarde!

¿Cuáles eran los principales objetivos de tu tesis y de qué contexto partías?

El contexto de partida era el interés que tiene el tema de los parásitos en especies marinas comerciales, tanto de pesca extractiva como de acuicultura, principalmente los nematodos anisákidos, un grupo de parásitos especialmente relevantes por su potencial zoonótico y el consiguiente impacto en la salud de los consumidores, así como por su impacto estético, que puede generar rechazo por parte de los consumidores, y el subsiguiente problema comercial.

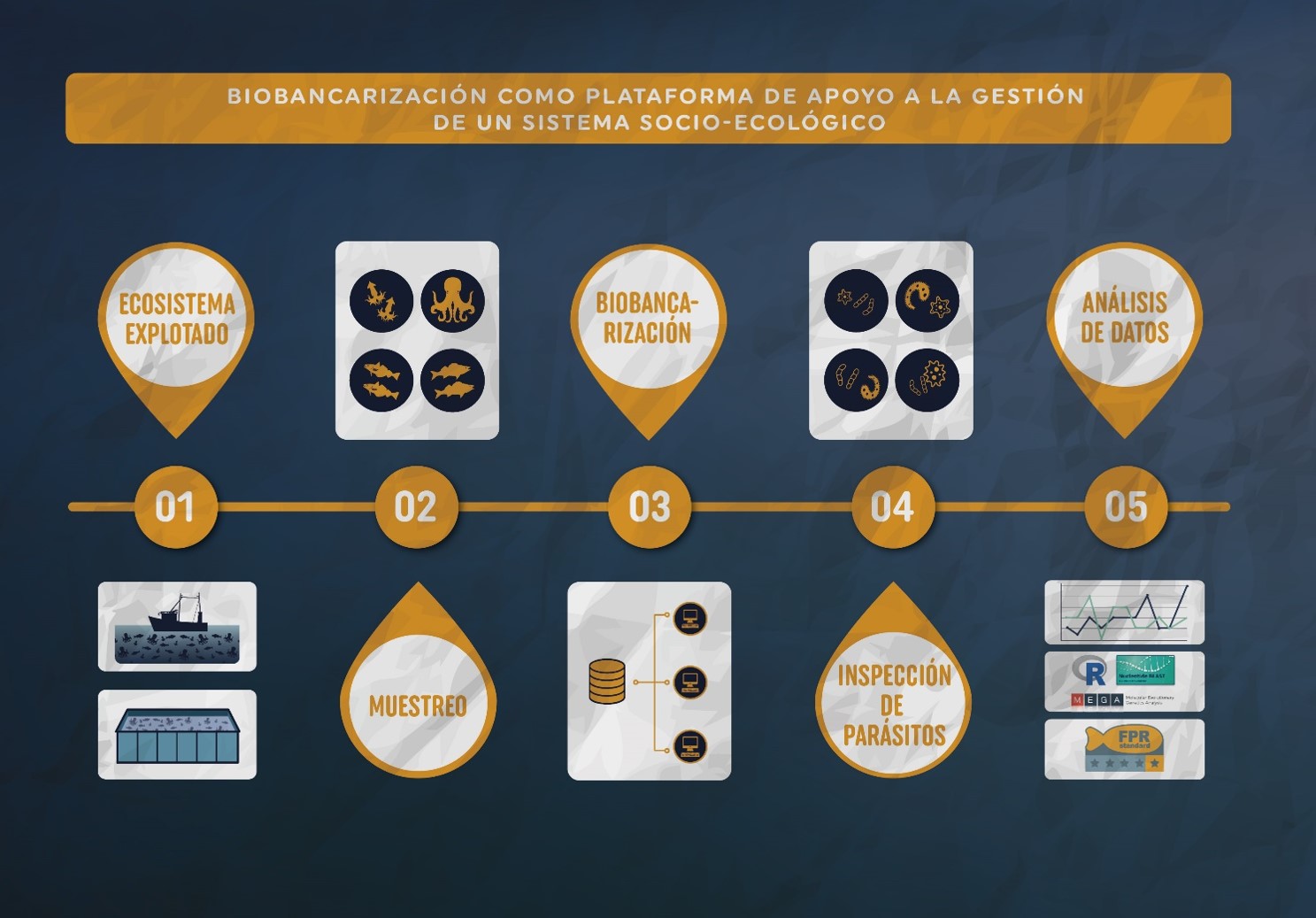

Los principales objetivos pasaban por desarrollar e implantar una plataforma de biobanco para la gestión de datos y muestras de parásitos en organismos marinos, con información obtenida mediante el empleo de técnicas altamente eficientes para la detección de anisákidos, y después emplear esos datos y muestras para la categorización del riesgo asociado a su presencia en la parte comestible de esos organismos, con metodologías cognitivas y predictivas.

¿Cuáles han sido los principales resultados alcanzados?

En general, la tesis ha servido para poner a prueba una nueva metodología para el estudio a gran escala de los niveles de parasitación por anisákidos en diferentes especies de peces y cefalópodos de pesca extractiva, muy importantes comercialmente en nuestro país, procedentes de diferentes zonas de pesca, así como de una especie de piscicultura (rodaballo), muy importante en Galicia. El gran número datos y muestras obtenidas, de una enorme calidad por la metodología de detección empleada (método UV-Press y digestión péptica artificial), nos ha permitido mostrar una imagen realista de la situación en esas especies con respecto a estos parásitos, de tanta relevancia tanto desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, como del enorme impacto estético (problemas de rechazo comercial).

Además, la gestión de datos y muestras a través de un biobanco, en la línea de los biobancos clínicos, ha permitido una garantía total de la trazabilidad, así como coordinar el trabajo de diferentes “registradores”, obteniendo datos con una gran uniformidad, muy útiles para distintos tipos de estudios o análisis.

Finalmente, la aplicación de un nuevo modelo para la evaluación del riesgo asociado a parásitos zoonóticos, basado en el esquema SADE y en la clasificación Fish Parasite Rating (FPR), se ha mostrado muy útil, para abordar el problema de una manera más cognitiva e integradora, priorizando una aproximación anticipatoria y precautoria. El estándar FPR ha demostrado ser una solución organizativa, semántica y técnica alineada con el conocimiento científico técnico disponible, pero ventajosa económicamente para el sector (“best value for money approach”). El estándar FPR no solo asegura que sólo los productos inocuos y aptos llegan al consumidor, trabajando más allá de los requisitos legales, sino que permite una gestión más circular de las no-conformidades, en relación al control de determinados riesgos emergentes o re-emergentes identificados en los productos de la pesca.

¿Qué destacarías de los avances logrados con tu tesis doctoral?

Se ha propuesto un nuevo modelo de gestión del riesgo asociado a parásitos en los productos de la pesca (SmartFip, marca propiedad del CSIC desde 2019), basada en un proceso secuencial de 4 etapas (biobancariza, audita, categoriza y decide), y aplicado a diferentes unidades epidemiológicas que comprenden los recursos explotados que abastecen los mercados de pesca comunitarios. Este modelo además está siendo aplicado en el marco de diversos proyectos de colaboración con empresas, con bastante éxito.

¿Qué líneas/sublíneas de investigación se abren ahora?

Por una parte, estamos ampliando el número de especies y de zonas de pesca, determinando los valores demográficos de parasitación y aplicando el esquema de categorización del riesgo. En un contexto de cambio global como el que estamos experimentando, también es interesante hacer una monitorización de la evolución de la situación con el tiempo, realizando muestreos a lo largo del tiempo en las mismas unidades epidemiológicas (especie/zona). Finalmente, la ampliación de especies y zonas de pesca, favorece la detección de problemas causados por parásitos, nuevos, emergentes o re-emergentes, que también es necesario monitorizar.

¿Cuál es tu situación laboral tras haber obtenido el título de doctora?

En el momento de la defensa de la tesis estaba (y sigo) disfrutando de un contrato PTA, que finaliza en el 2023. La parte agridulce es que este contrato de 3 años es el más largo de mi carrera investigadora, con 50 años que tengo.

¿Te gustaría seguir desarrollando tu trabajo en el CSIC o prefieres abrirte a otros caminos?

Sí, porque mi línea de trabajo me gusta muchísimo y creo que aún tiene muchas posibilidades.

¿Cómo ves tu futuro como científica?

Incierto. Mi principal ambición es ganar una cierta estabilidad que me permita seguir investigando y aumentar mi CV investigador.

¿Qué opinas de la denominada “fuga de cerebros”?

Que es una lástima, formar gente y tener tanto talento, para que se vayan a otros países, pero puedo entenderlo. Por circunstancias personales, en un momento determinado de mi vida tuve que dedicarme a otras cosas y dejar la ciencia a un lado, precisamente por no poder irme al extranjero, pero muchos compañeros lo hicieron.

EN POCAS PALABRAS

Un referente científico femenino:

Difícil pregunta. Podría citar a Rachel Carson y Lynn Margulis, pero hay muchas más…

Un referente científico masculino:

Admiro mucho a científicos de siglos pasados, tales como Linneo, Darwin, Mendel, Acharius, De Bary…

Lo más gratificante de dedicarte a la ciencia:

Mantener intacta la curiosidad, aprender algo nuevo cada día

Lo más duro de dedicarte a la ciencia:

La inestabilidad laboral. Si no fuese algo tan profundamente vocacional, muchos tiraríamos la toalla…

Los retos del sistema de I+D+i en España:

Creo que ponernos al nivel de inversión en I+D+i de otros países de Europa. Hay talento y posibilidades, pero falta inversión y la precariedad laboral no ayuda a fijar ese talento.