Doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid (1984), donde fue docente en la cátedra de Paleografía y Diplomática.

En 1988 ingresó por oposición en el CSIC, ejerciendo como científico titular en la Institución “Milá i Fontanals” (Barcelona) y en el Instituto de Historia (Madrid).

En 1994 se incorporó al Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (Santiago de Compostela), ascendiendo sucesivamente a investigador científico (2002) y a profesor de investigación (2008). Dirigió el IEGPS desde 1994 hasta septiembre de 2022, cuando cesó por jubilación. Continúa vinculado como ad honorem.

De febrero de 2012 a marzo de 2019 fue coordinador institucional del CSIC en Galicia.

Sus investigaciones se centran en el ámbito de la Historia de la Edad Media, particularmente entre los siglos XIII y XV, prestando una atención específica a la historia social del poder en Galicia. Cultiva, asimismo, los estudios de Genealogía y Heráldica medievales.

El 14 de septiembre cumpliste 70 años, con lo que por imperativo legal te jubilas. Ello implica tu cese como director del IEGPS, si bien continuarás vinculado al centro como ad honorem. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa tanto desde el punto de vista personal como profesional?

Digamos que con un sabor agridulce. Me entristece llegar a la edad que pone fin a mi vida laboral y, no menos, supongo, tener que renunciar a una gestión directiva a la que he dedicado casi tres décadas de mi vida. A la hora de la verdad, todos deseamos pedir una prórroga a la vida… Pero es cierto, también, que contemplo con muchas ganas y no menos ilusión la posibilidad de relajar el ritmo de mi actividad y de gestionarla con mayor libertad, enriqueciéndola con otras dedicaciones menos exigentes, o más placenteras.

¿Cuáles fueron los motivos por los que fuiste prorrogando tu jubilación desde que cumpliste los 65 años? ¿Qué te anima, ahora, a continuar como ad honorem?

Confieso que a lo largo de estos últimos cinco años en ningún momento he contemplado seriamente otra opción. Para mi han sido un regalo, pues siempre he tenido la fortuna de disfrutar con mi trabajo de investigador y casi diría lo mismo respecto a la gestión directiva, pese a que inevitablemente lo limitó muchísimo. Continuar ahora como profesor honorario es una oportunidad magnífica para rematar algunos empeños investigadores de largo recorrido. Todo un reto, desde luego, y ojalá Dios me conceda la salud y el ánimo necesarios para ello.

En junio de 1994 asumiste la dirección del IEGPS y has permanecido en el cargo desde entonces. Nada menos que 28 años al frente del Instituto. ¿Qué queda del Eduardo Pardo que, antes de cumplir 42 años, se puso al frente del IEGPS? ¿En qué ha cambiado?

Como quedar, quedar… supongo que apenas ya una sombra. A lo largo de los años creo que he aprendido a sobrellevar la gestión directiva y las responsabilidades que conlleva con una relativa tranquilidad, casi con sosiego. Bien es cierto que el IEGPS cuenta hoy con más personal de administración que hace tres décadas y, además, todos son excelentes; esto facilita mucho las cosas.

¿Cómo era el IEGPS de entonces y cómo es el actual?

Cuando me incorporé al IEGPS, allá por enero de 1994, la situación del centro era muy complicada y su actividad prácticamente nula. Aclaro, sin embargo, que hasta no mucho antes -una década a lo sumo- y casi desde su misma constitución, en 1944, el IEGPS era uno de los grandes referentes de la vida cultural de Galicia e integraba en su seno a los más cualificados estudiosos en las distintas disciplinas humanísticas. Pero los cambios de los años ochenta, con el florecimiento de nuevos centros e instituciones pujantes, hizo que fuera perdiendo aquel singular protagonismo. Pese a todo, la impronta y prestigio que se había ganado permanecían casi intactos.

¿Cómo se adaptó el IEGPS a esos “nuevos tiempos”?

Mi incorporación al IEGPS respondió a la determinación del CSIC por recuperar y normalizar la actividad investigadora del centro dentro del organismo, pero sin renunciar a su vertiente cultural. Para ello fue necesario concentrar los esfuerzos y orientar la actividad hacia ámbitos disciplinares específicos; había que hacerlo competitivo e integrarlo plenamente en un contexto social, político y científico muy diferente al anterior. De ahí, su reconversión como centro mixto de titularidad compartida con la Xunta de Galicia. Me complace reconocer que todo ello se materializó en apenas unos pocos años y gracias, sobre todo, al decidido apoyo que recibí tanto desde el CSIC -eran los tiempos de José María Mato y, más tarde, de César Nombela- como de la Xunta de Galicia; el compromiso personal de Manuel Fraga fue en este punto decisivo.

¿Cuáles consideras que han sido los principales logros del IEGPS en estas cerca de tres décadas?

Dejando al margen lo que se refiere a la parcela institucional, doy por sentado que lo más destacable está en los frutos alcanzados en el desarrollo de nuestra actividad… De ello son testimonio las diversas colecciones y bases de datos que hemos conformado y los casi tres centenares de actividades desarrolladas en estos años, poniendo en la cuenta congresos, coloquios y jornadas, seminarios y conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, etc. No olvido incluir entre los logros, naturalmente, el conjunto todo de nuestras publicaciones, todas ellas obras de referencia destinadas a permanecer en el tiempo. Invito a corroborarlo en nuestras memorias o en nuestra propia página web.

¿Cuáles crees que han sido tus principales logros como director?

Aunque serán otros los que deberán hacer ese balance, aprovecho la pregunta para recordar las dificultades de mis primeros años al frente del IEGPS, que carecía casi de todo, incluso de un mínimo pulso vital, y del gran esfuerzo con el que logramos recuperar una actividad científica y cultural que permitió al centro recuperar su antigua visibilidad, al tiempo que hizo patente su gran potencialidad. Recuerdo, también, el gran logro de recuperar nuestra Biblioteca, escandalosamente esquilmada y cerrada, y que desde entonces hemos enriquecido sustancialmente, o mi empeño por recuperar la revista Cuadernos de Estudios Gallegos y sus Anejos, que complementamos después con la nueva serie de Monografías. No quiero olvidar, tampoco, todo el proceso de reconversión del IEGPS en un centro mixto con la Xunta de Galicia, acuerdo que fue negociado muy eficazmente por M.ª Cruz Mato y Miguel Ángel Ríos, o el largo y complicado proceso por la propiedad del edificio de la rúa del Franco, que fue causa de un padecimiento personal y que al fin se resolvió a nuestro favor. A partir de ahí, podría desgranar ya otras muchas cuestiones, como el proyecto científico para el centro, que comenzó a perfilarse en aquellos mismos años, aunque su desarrollo conoció después inevitables altibajos.

¿Recuerdas los momentos más complicados y más dulces de tu etapa como director?

A lo largo de todo este tiempo ha habido de todo, como es natural. Para mí y para el devenir del propio IEGPS fueron difíciles los dos últimos años de la presidencia de Fraga, por causa –digamos- de ciertos malentendidos, luego superados. Aunque todavía serían peores los años siguientes, que fueron los de gobierno del denominado Bipartito, por más que durante ese mismo tiempo las sucesivas presidencias del CSIC –fueron las de Carlos Martínez Alonso y Rafael Rodrigo- apostaron mucho por fortalecer nuestro Laboratorio de Arqueología, sospecho que con la vista puesta ya en el futuro el Incipit, cuya creación ya en 2010 fue un muy duro golpe para el desarrollo y consolidación del proyecto científico que habíamos diseñado para el IEGPS. En cambio, los momentos más dulces y fructíferos fueron los que coincidieron con las etapas de Emilio Lora-Tamayo y de Rosa Menéndez al frente del CSIC, a pesar de la notoria escasez de sus inicios, y con mi propio paso por la Delegación institucional en Galicia. En lo personal, no puedo menos que referirme también a la vida cotidiana dentro del propio Instituto, donde siempre hemos disfrutado de un ambiente de trabajo grato y amigable.

¿Qué cualidades crees que debe tener la persona que asuma el cargo?

No pienso tanto en unas cualidades o capacidades, que valorarán quiénes deban designarla, como en un pleno compromiso con el IEGPS y en un indeclinable respeto, si no querencia, por lo que este centro ha sido y significado para Galicia a lo largo de sus ya casi ochenta años de vida. Esa creo que debería ser la mayor exigencia, más en los tiempos que hoy corren, cuando lo que el IEGPS proclama en su propia denominación pesa como una losa en el ambiente científico actual.

¿Y cuáles crees que serán los principales retos que deberá afrontar?

Partiendo de la situación actual del IEGPS y dejando a un lado el traslado a la nueva sede y la prevista musealización de sus colecciones en la antigua del Franco, supongo que deberá centrarse en consolidar las nuevas líneas de investigación, explorar incluso el desarrollo de otras más novedosas y, sobre todo, porque es lo más acuciante, en lograr una plantilla suficiente de investigadores y técnicos de apoyo. Esta es la única fórmula para planificar el escenario estable y el horizonte amplio que todo centro de investigación precisa.

Antes de concluir con este tema, ¿qué te gustaría haber logrado y no has conseguido?

Pues supongo que muchas o muchísimas cosas, incluyendo una mayor comprensión hacia la singularidad del IEGPS y un mayor respeto y generosidad institucional en ciertos sectores de nuestro entorno; pero nada de esto último ha dependido de mi persona y competencia. Sí podría haber influido probablemente algo más y mejor, en cambio, en lo que se refiere a lo más principal, como acabo de señalar hace un momento: no haber podido consolidar esa plantilla de investigadores y técnicos mínimamente suficiente para garantizar el normal funcionamiento de un centro de investigación y, si cabe, recuperar algunos de los ámbitos de actuación que tuvimos que abandonar en su día. No se trata exactamente de un fracaso personal, pero sí de un gran problema, agravado además por la marcha de dos de nuestros investigadores, que no pudieron seguir con nosotros por circunstancias ajenas de orden familiar. Fueron decisiones respetables, pero nos hicieron un roto.

Has sido investigador principal en casi una treintena de proyectos competitivos y contratos de investigación, así como autor o editor de más de una veintena de libros y más de un centenar de artículos, capítulos de libros y otras colaboraciones. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la investigación en estas décadas?

Ha cambiado y mucho, naturalmente, porque el acceso a la información, los instrumentos y los medios con que contamos, son todos extraordinarios y facilitan mucho la labor. Pese a ello, en nuestro campo al menos, la sustancia del método sigue siendo la misma: hay que localizar las fuentes, extraer la información y saber contextualizarla, madurarla, y analizarla. No es lo mismo, en cambio, la manera de evaluar los resultados y esto a veces resulta verdaderamente lastimoso: la calidad de una investigación -más en el caso de las Ciencias Humanas- no se debería medir en función del medio dónde se publica, sino por su propio contenido, novedad y recorrido.

Entre otras investigaciones, has dirigido los proyectos “Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega al fin de la Edad Media” (Ministerio de Economía y Competitividad) y “Mujeres con poder al final de la Edad Media. El testamento, la muerte y la memoria” (Xunta de Galicia), además del “Corpus de epigrafía, heráldica y escultura funeraria medieval gallega” (IEGPS-XUGA) o el “Diccionario biográfico de la Galicia de los Trastámara” (Fundación Barrié). ¿Hay alguno que quieras destacar especialmente por la contribución a tus líneas de investigación?

Estos proyectos, como todos los otros en los que me he implicado, tienen un mismo hilo conductor, aunque su enunciación a veces pueda no parecerlo. Todo confluye en lo que hemos dado en llamar “historia social del poder”. Dicho esto, me resulta difícil destacar uno u otro, por más que no oculto mi especial querencia por los sucesivos proyectos sobre las mujeres con poder, pues los resultados que alcanzamos dieron lugar a un volumen ciertamente importante. Pero otro tanto podría decir del “Corpus de epigrafía, heráldica y escultura funeraria”, puesto en marcha de la mano del siempre recordado Xosé Antón García González-Ledo y sabiendo que no llegaríamos a completarlo, pero alguien tenía que dar los primeros pasos; es un empeño de largo recorrido en el que todavía se sigue trabajando. Esto mismo ocurre con el “Diccionario Biográfico de la Galicia de los Trastámara” o con los sucesivos sobre “Linaje, parentela y poder”, pues han permitido conformar colecciones y bases de datos que seguimos enriqueciendo a día de hoy y que son de especial utilidad para el desarrollo de todos nuestros trabajos. Pero, aunque no lo parezca, queda mucho por hacer.

¿Cuáles consideras que han sido tus principales hitos en el ámbito de la investigación?

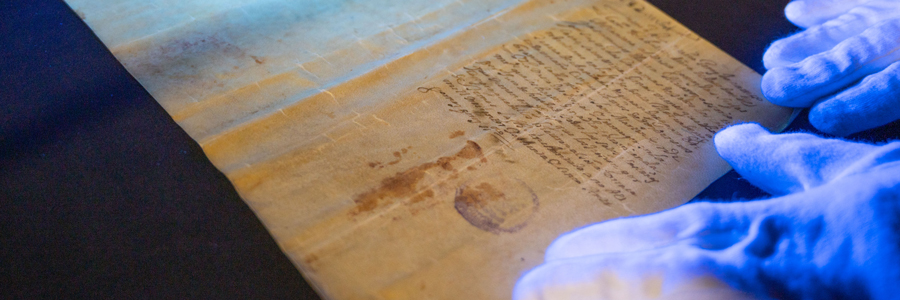

Podría destacar, en lo concreto, algunos hallazgos documentales de una especial importancia o significación para la historia de Galicia en la baja edad media; pienso, sólo por ejemplo, en los documentos que invitan a la relectura de la rebelión irmandiña de 1469 o en el testamento del mariscal Pardo de Cela, entre otros muchos. En lo general, algunos de mis estudios sobre el largo proceso de cristalización social de los linajes, la identificación social y geográfica de un centenar y medio de esos grupos familiares, las reconstrucciones genealógicas de un buen número de ellos, sin olvidar los referidos a los signos de identidad que les permitía afirmarse ante la sociedad, particularmente los heráldicos. Como se ve, tampoco me resulta fácil ser concreto en este punto.

Entre tus obras más conocidas destacan “Manual de heráldica española” (1987 y 2000) “Don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos” (1996), “Palos, fajas y jaqueles” (1997), “Los señores de Galicia” De linajes, parentelas y grupos de poder” (2012) o “Parentesco e identidad en la Galicia bajomedieval (2016)”. ¿Hay alguna a la que tengas especial afecto?

Todas han sido fruto de mi dedicación y esfuerzo, por eso -con independencia de su volumen y de la entidad que otros les concedan- todas ellas tienen su justo hueco en mi recuerdo. Con eso creo que lo digo todo.

¿Quiénes han sido tus referentes a lo largo de estas décadas de investigación?

Aunque sigo teniendo presentes a Salvador de Moxó y Tomás Marín, no dudo en destacar a Faustino Menéndez Pidal, que me enseñó a estudiar el fenómeno emblemático heráldico. Su magisterio y su amistad a lo largo de más de cuarenta años fuemás que un regalo; un verdadero privilegio.

¿Quién o quiénes darán ahora continuidad a tu legado en el mundo de la investigación?

Tengo plena confianza en el tándem formado por Pablo Otero Piñeyro Maseda y Amparo Rubio Martínez, recientemente incorporada a la plantilla del IEGPS. Ambos son investigadores bien formados, muy trabajadores y particularmente competentes, y ambos se identifican plenamente además con la línea de investigación que hemos definido y perfilado a lo largo de estos años, por más que cada uno de ellos está llamado a cubrir parcelas diferentes. Espero y deseo, además, que puedan incorporarse paulatinamente al IEGPS nuevos investigadores y, entre ellos, los contratados que colaboran eficacísimamente en nuestros trabajos, algunos desde hace ya demasiados años.

Has ejercido como director de la revista “Cuadernos de Estudios Gallegos” y de sus dos series bibliográficas, “Anejos” y “Monografías”, así como de la colección “Galicia Histórica”, de la Fundación Barrié. ¿Qué destacarías de estas publicaciones?

Sin duda alguna, el esfuerzo puesto en mantener el ritmo regular de aparición de cada uno de los volúmenes, cuidando siempre de mantener el nivel de excelencia requerido. Estos son, a mi modo de ver, los dos parámetros a destacar. Más allá de ello, me atrevo a recordar que nuestra revista está hoy muy bien posicionada y mantiene el Sello de Calidad de la FECYT, mérito que corresponde principalmente a la dedicación y buen hacer de Pablo Otero Piñeyro Maseda y de quienes han formado parte de los sucesivos consejos de redacción.

¿Cómo va a ser ahora tu relación con el IEGPS a través de la figura de ad honorem?

Hace unos días le decía a la presidenta del CSIC que yo siempre estaré a disposición del CSIC y no podría ser de otra manera, por gratitud y reconocimiento al organismo del que he formado parte durante casi cuatro décadas. Pero creo también que con la jubilación se han acabado los esfuerzos y las renuncias personales y familiares. Se abre un tiempo nuevo y deseo que mi dedicación a las tareas investigadoras sea mucho más tranquila y sobre todo plácida. Así deberá ser.